国交省のHPを見ると「特定飛行を行う場合、事前の飛行許可・承認手続きが必要です」と記載されていますが、そもそも特定飛行が何なのかわからないという方がかなり多くいらっしゃいます。

そのため、今回は、ドローンにおける特定飛行について解説と特定飛行をする際に知っておく必要のある許可申請(包括申請・個別申請)、飛行計画の通報、飛行日誌作成についても説明させていただきます。

アロー行政書士事務所では初めてドローンを飛行させるという方のサポートも多数しておりますのでお困りでしたら飛行許可申請代行サービス等のご利用もご検討ください。

特定飛行とは?

国土交通省ホームページによると、航空法において、国土交通大臣の許可や承認が必要となる空域及び方法による飛行が特定飛行であると記載されています。

許可や承認が必要となる空域・飛行方法はそれぞれ以下のように定義されています。

※100g以上のドローンであると想定しています。

■飛行空域(許可が必要)

- 150メール以上の上空

- 空港等の周辺

- 人口集中地区(DID)の上空

- 緊急用務空域

※緊急用務空域は基本的に一般のドローンにおける飛行許可は出ません。

■飛行方法(承認が必要)

- 夜間の飛行

- 目視外飛行

- 人又は物件と一定の距離(30m以上)を確保できない飛行

- イベント等の催し物上空での飛行

- 危険物の輸送

- 物件の投下

上記に該当する場合、特定飛行となり、飛行許可承認申請が必要です。

それぞれの項目について簡単に見ていきましょう。

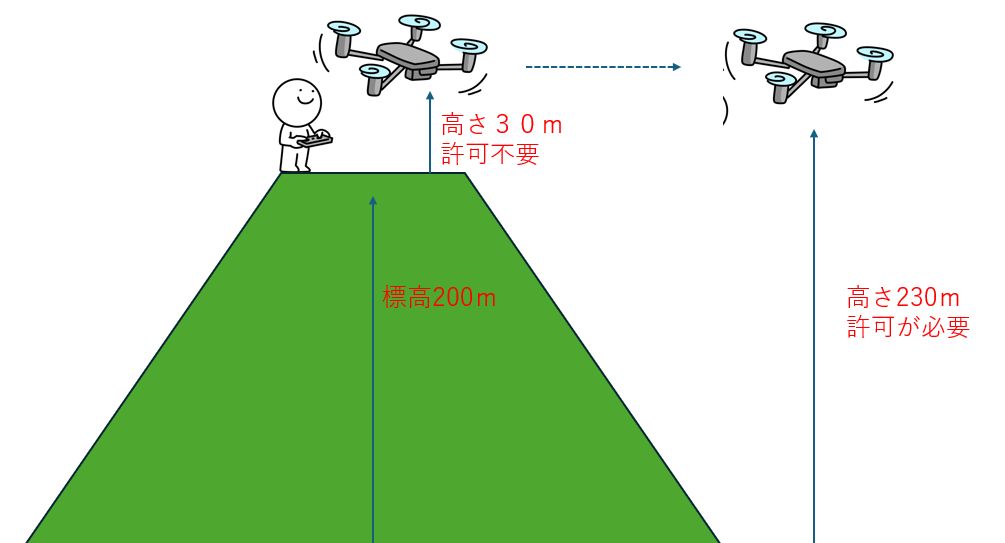

150m以上の高さ上空での飛行

地表又は水面から150m以上の高さ上空でドローンを飛行させる場合、許可申請が必要です。

この高さは飛行機やヘリコプターなどの有人機が飛行する高さであり、衝突のリスクがあるからです。

各機関との調整を経た上で航空法に基づく許可申請を行います。詳細は以下ページでご覧ください。

空港等周辺での飛行

空港付近での飛行が危険なことは言うまでもないでしょう。そのため、許可申請が必要です。

空港があいていない時間でないと飛行ができない、あるいは現時点においては許可がでない空港もあります。

調整も含めて申請に時間がかかるため、余裕を持った手続きを行いましょう。

DID(人口集中地区)での飛行

DIDとは、簡単に記載すると人や家屋が多数あると想定されるエリアとお考えください。

人が多いところでドローンを飛ばすことが危険なことは想像できるかと思います。そのため、許可が必要となります。

なお、航空法に基づく許可があったとしても、条例や小型無人機等飛行禁止法にかかってくる場合があるなど、飛ばしにくいエリアとなってきます。

緊急用務空域

緊急用務空域では基本的にドローンは飛行させられません。一般の方には許可はでませんので、ここでは省略させていただきます。

ちなみに、良かれと思って勝手に緊急用務空域でドローンを飛行させ、撮影をし、映像を配信される方もいらっしゃるようなのですが、それが原因で、救助ヘリや救助用のドローンの移動を妨げ、遅れの原因となってしまうことがあったようです。

勝手に緊急用務空域で飛行させないようにしましょう。

夜間飛行

文字通り、夜間に該当する時間に飛行させる場合、承認申請が必要となります。

夜間となる時間の定義含め、詳細は以下ページをご覧ください。

目視外飛行

ドローンは目視による飛行が求められています。

ただ、撮影や点検にあたっては、ドローンから目を離し、モニターを見ながら操縦しなければならない場面はかなり多くあります。

そのため、この目視外飛行の承認申請をしておかないと飛ばせないシチュエーションと言うのはかなり多いでしょう。

目視外飛行の定義や詳細については以下のページをご覧ください。

人又は物件から30m未満での飛行

ドローンを飛行させるにあたっては、第三者や物から30m以上の距離を保って飛行させることが求められています。

それができない場合、承認申請が必要です。

この申請は、ほとんどの飛行で必須の項目となります。

というのも、たとえば電柱やガードレール、信号機なども物件に該当するため、こういった物がドローンを飛行させる周囲に無いとは言い切れないことから、申請しておいた方が安全と言えます。

この項目があるがゆえに、実質的に許可承認手続きで無しで飛ばすのが困難になっていると言えます。

イベント上空での飛行

イベント上空に該当するケースの申請は、比較的難易度が高いものが多い傾向です。

花火大会やドローンショーなどが代表例でしょう。

イベントでの飛行に関しては、夜間の目視外飛行や高さ150m以上での飛行など、その他の項目も多数絡んでくるため、申請書や飛行マニュアルの作成にも時間がかかります。

また、申請以前に、関係各所との調整も多数発生するため、時間的な意味でも余裕を持って行いましょう。

危険物輸送・物件投下

この2つはセットで申請することが多くなっています。

危険物輸送、物件投下が必要となる飛行の代表例としては、農薬散布があげられます。

農薬が危険物に該当するほか、散布する行為が物件投下に該当します。

農薬散布以外だと、近年は資材運搬をドローンで行うケースが増えており、その際に物件投下の申請をするケースが増えています(実際は投下ではなく設置をする場合でも投下の申請をすることもあります)。

許可と承認の違い

ここまでで、「許可」という言葉と「承認」という言葉の2つが出てきていますが、何か違いはあるのでしょうか?

違いを簡単に記載すると、許可は原則禁止されていることを一定の条件を満たす場合に禁止を解除することを指し、承認は一定のルールから外れたことをやりたい場合にそれを国土交通大臣等に認めてもらうといったイメージです。

ただ、申請手続きがそれぞれ分かれているわけではなく、どちらも一緒です。そのため、ドローンを飛ばすにあたり、一般の方々の実務において、双方の言葉の意味を細かく理解しておく必要はありません。どちらも同じものだと考えていただいて差し支えないでしょう。

飛行空域・飛行方法それぞれに関する詳細は以下のページでも解説しておりますので、具体的に細かいところまで知りたい方は、以下もご参照ください。

特定飛行に該当しない飛行とはどういったものがあるのか?

特定飛行に該当しなければ、航空法における許可申請は不要となります。

それでは、具体的に特定飛行に該当しないケースとはどういったシチュエーションが考えられるでしょうか?

屋内での飛行

現実的な具体的な例としては、屋内での飛行が考えられます。

※参考:無人航空機に係る規制の運用における解釈について

- 家の中や体育館、オフィス内部は屋内であることから飛行許可承認手続きは不要です。

- ドローンのスケールより目の細かいネットや金網等で囲われていてドローンが飛行範囲を逸脱することがないよう措置された空間なども屋内と見なされます。

- トンネル内部、地下道内部、煙突内部、窓や扉の開いた建物などの開口部はあっても内部と外部が明確に区別された空間は屋外での飛行と見なされず許可承認不要です。

DIDに該当しないエリアで人又は物件から30mの距離を保つなど、その他の特定飛行の項目に注意して飛ばす

DIDではない場所を探し、尚且つ広い空間がある場所を探すことで、許可承認手続き不要で飛ばすことは可能です。

地方の河川や海岸であれば、飛行許可承認手続きなしで飛ばせるところも一定数ございます。

ただし、河川管理者等がドローンの飛行の自粛を促していたり、届出を求めていたりなど、航空法とは異なる部分で規制がありますので、ご注意ください。

屋外で業務で飛ばす場合、現実問題としては許可承認不要で飛ばすのは厳しい

屋外で飛行させる場合、特定飛行に該当しない形での飛行はかなり難しくなってきています。

特に東京都の場合、ほぼ全域がDIDに該当しているため、気軽に飛ばすことはできません。河川もDIDに該当しているケースが多い他、自粛を促しているところが多い印象です。

また、広い空間もほとんどなく、人又は物件から30m以上の距離を保つ規制のクリアは困難です。電柱や信号機、ガードレール等、あらゆる物が物件に該当するため、これらから確実に距離を保つと言い切るのは困難でしょう。

そのため、お仕事でドローンを飛ばす場合は特定飛行に該当してしまうケースが多く、基本的に許可を取得しておくようにしましょう。

係留して飛行場合で許可承認が不要でも特定飛行に該当する

30m以内のロープ等で係留し、適切な立入り管理措置を講じて飛行させる場合、一定の飛行において飛行許可承認申請が不要となります。

ドローンスクールなどでは係留して飛行させる場合も多いかと思います。

ここでの注意点は、係留して許可不要となったとしても、特定飛行でなくなるわけではないということです。

DIPSでカテゴリーⅠと表記されるため、私も勘違いしていたのですが、そういう勘違いをされる方は結構いらっしゃったように思います。

そのため、許可不要になっても特定飛行を行うのであれば、飛行計画の通報や飛行日誌の作成は必要となります。

飛行日誌と飛行計画の通報は特定飛行でなくてもやっている方が多いかと思いますが、念のためのご注意ください。

許可承認申請について

一定の場合を除き、特定飛行に該当する場合は飛行許可・承認申請が必要となります。申請形式について見ていきましょう。

包括申請と個別申請

大きく分類すると、ドローンの飛行許可申請には「包括申請」と「個別申請」があります。

| 包括申請 | 個別申請 |

|---|---|

| 一定期間内に繰り返し継続して飛行を行う場合に行う申請。 ただし、業務利用でなければならない。趣味目的は不可だが、業務に該当する範囲は意外と広い。 ■以下包括申請条件簡易まとめ ▼期間・エリア・飛行経路・目的について ・最長1年(原則3ヵ月との記載) ・日本全国 ・飛行経路の特定は不要 ・業務利用目的に限る ▼申請可能なの飛行空域・飛行形態 ・夜間の飛行 ・目視外飛行 ・人又は物件と一定の距離(30m以上)を確保できない飛行 ・危険物の輸送 ・物件の投下 ・人口集中地区上空 ▼申請不可 ・イベント上空等催し物 ・150メートル以上の上空 ・空港等周辺の飛行 ・人口集中地区(DID)における夜間飛行 ・夜間における目視外飛行 ・補助者を配置しない目視外飛行 ・趣味 ・実証実験等目的の飛行 | 飛行のごとに申請。 包括申請ができない場合などは個別申請が必要となる。 たとえば趣味でドローンを飛ばす場合や研究開発目的での飛行の場合は個別申請が必要となります。 ■個別申請簡易まとめ ・最長1年 ・飛行経路の特定が必要 ・業務目的に限らない ・全飛行形態 空港等周辺、夜間の目視外飛行、150m以上での飛行、交通量の多い道路上空・付近での飛行、鉄道付近での飛行、高速道路付近での飛行、趣味、研究開発等 ※包括申請欄で申請不可となっているものは個別申請が必要です。 |

飛行するごとに毎度同じ申請をするのは非常に手間がかかります。

ドローンを活用した効率的なビジネスが模索される中、飛行許可申請で手間取っていては勿体ないと言えます。申請においても効率的に行えるよう業務利用においては包括申請が認められています。

包括申請の説明については本筋ではありませんのでここでは簡易的な記載となっております。詳しくは包括申請・個別申請に関するページをご覧ください。

特定飛行の際は「飛行計画の通報」「飛行日誌の作成」が必要

飛行計画の通報とは、事前に飛行の日時、経路などの事項を記載した飛行計画を国土交通大臣に通報する制度です。

通報という言葉に馴染みがない場合、警察への通報などの緊急的なものを思い浮かべる方が多いかもしれませんが、ここで言う通報とは、行政側にシステム等へ飛行経路等を入力し、事前に報告しておくものだとお考え下さい。

特定飛行を行う際は、この飛行計画の通報義務があります。

操縦者技能証明制度における許可承認申請が不要となる特定飛行の場合であってもです。先ほど記載した係留飛行で特定飛行に該当するものの、許可不要になる場合も飛行計画の通報等は必要となります。

また、特定飛行をする場合は飛行日誌の作成が義務付けられました。

特定飛行を行う際に飛行日誌を備えなければなりませんので注意が必要です。

具体的な記載内容は以下となります。

・飛行記録

・日常点検記録

・点検整備記録

※参考:国土交通省航空局安全部

なお、特定飛行に該当しない場合は通報する必要はないとも取れますが、安全性という観点から、国土交通省でも通報を行うことを推奨しています。

そもそも通報が求められる背景を簡単に記載すると、ドローン同士の衝突等の事故や危険、トラブルを未然に防ぐという目的があります。

安全確保は何より重要なことですので、通報な不要なケースであっても行うようにしましょう。

許可を取得しないと罰則がある

航空法違反による50万円以下の罰金や1年以下の懲役など、違反することで罰があります。

バレなければ大丈夫、と思っている方も一定数いらっしゃるのですが、違反による書類送検の事例などもあります。

ルールを守らないで飛行させることで大きな危険があることはもちろんのこと、あなた自身にとっても良いことは何一つありません。

知らず知らず違反しているケースもありますので、注意したいところです。以下の記事などもご参考ください。

特定飛行に該当し、適切に飛ばすには飛行マニュアルの修正も必要になることがある(改正で変更なしでも問題ない場合が多くなっています)

特定飛行に該当するならば、ドローン飛行許可承認申請が必要になります。

許可承認申請にあたっては、飛行マニュアルの添付が求められますが、国交省航空局が用意している標準マニュアルだと、飛行内容が制限されており、実態に即した飛行ができない場合が多くなっています。

※2025年3月の飛行マニュアル改訂により現在は標準マニュアルでも問題なくなっています。

そのため、許可承認申請のみならず、飛行アニュアルの書き換えも必要です。

そういった点も含め、行政書士であれば代行やサポートが可能です。

当事務所でも飛行マニュアルや飛行計画の通報まで含めた飛行許可申請のサポートを行っております。

航空法以外の規制にも注意が必要

今回は特定飛行について解説させていただきましたが、実際にドローンを飛行させるにあたっては、航空法以外の規制にも注意が必要です。

小型無人機等飛行禁止法や条例、電波法などさまざまなものがあります。

特定飛行について知ることはとても重要なのですが、特定飛行に該当しないからといって無条件でドローンを飛ばせるとは限らず、注意すべきポイントが多数あることから、関連する代表的な規制については頭に入れていただければと思います。

ご自身が飛行させたい場所や方法によっては、その他の許可が必要になる場合もあります。

お悩みなどがあればご相談いただければと思います。

ドローン飛行許可申請の代行などに関するサービスについては以下のページもご覧ください。

新規9,900円(税別)