※画像は国土交通省DIPS2.0画面(https://www.ossportal.dips.mlit.go.jp/portal/top/)

DJI Mimi 3、Mini 3 Proの飛行許可申請の相談はかなり多くあります。特に個人の方からの相談が多い機体となっています。

特に2025年12月18日の改正以降においては、資料や数値の入力が省略できなくなったことから、申請のご依頼が増加しております。

「Mini 3」も「Mini 3 Pro」も申請にあたっては共通する部分が多いため、このページでは両方の機体の包括申請について解説していきます。

なお、実際に飛行許可申請される際は、飛行内容や改造の有無などによりやり方が異なる場合もありますので、あくまで参考としてご覧いただくとともに、ご自身が飛行させる際は自身の飛行内容に即した形での申請を行ってください。

許可が出ればどのような飛ばし方でもできるわけではありません。くれぐれもご注意ください。

また、これは申請当時の情報となります。法改正や申請システムの変更などが頻繁にあるため、閲覧するタイミングによっては古い情報となっている可能性がありますことをご了承ください。

※2025年12月18日の改正に対応した内容に一部なっておりませんがご了承ください。

■Dji Mini 3、Mini 3 Proの飛行許可申請代行サービスについて

アロー行政書士事務所は包括申請の代行サービスを提供しています。

緩和された当事務所独自のマニュアルとよくある違反事例や飛行計画の通報のやり方などもお伝えしております。

飛行許可申請でお困りでしたら気軽にお問合せください。

国交省HP掲載機の運用が廃止となったため具備資料等で省略ができなくなりました<2025年12月追記>

※初めに審査要領等の改正に伴う注意事項の記載となります。

2025年12月18日に審査要領の改訂され、国交省HP掲載機の運用が廃止となりました。

これに伴い、Mini3やMini3Pro等の申請にあたっては、最新の機体同様に、各種資料の作成が求められます。

具体的にはDIPS上での運用限界値の入力や夜間飛行、目視外飛行等の追加基準への適合を示す資料の具備が必要です。

※2025年3月の改正で写真画像や資料の添付自体は不用となりましたが、作成・具備は必要です。

また、2025年12月18日以前の許可書は変更・更新申請ができないため、新規申請が必要なことにご注意いただければと思います。

※以下は改正前の内容を一部含みますがご了承ください。Mini3の申請代行も行っておりますので、どうしても自分でできない場合などはご依頼を検討してみてください。

包括申請:期間1年、日本全国、DID、目視外飛行、夜間飛行、人・モノ30メートル未満での申請

ここでは、DJI Mini 3の包括申請(期間を1年間、飛行範囲を日本全国とし、飛行条件を人口集中地区(DID)、目視外飛行、夜間飛行、人モノ30m未満での飛行)について見ていきます。

基本的な申請のやり方はどの機体でも同じ

包括申請のやり方については、別のページでも解説しておりますが、どの機体でもほぼ共通する部分に関しては、以下のページで詳細に解説しております。

なので、初めに、以下ページをご覧ください。

※改正後の必要な入力項目についても記載しております。

ここでは、多くの方が躓くポイントである、機体の追加適合基準の項目について解説していきます。

追加基準への適合性の項目について

DJI Mini3、Mini 3 Proの申請でつまづくことがあるとすれば、この追加基準への適合性の項目の入力になろうかと思います。

DJI Mini 3の包括申請で躓くところとしては、機体情報編集画面(以下画像内の追加基準ボタンを押した先のページ)において、無人航空機の追加基準への適合性を入力するところとなっています。わかりにくいので、そもそも入力欄があることに気が付かない方もいらっしゃいます。

ここにどのような情報を入力する必要があるかというところで困る方が多いため、この項目に絞って記載させていただきます。

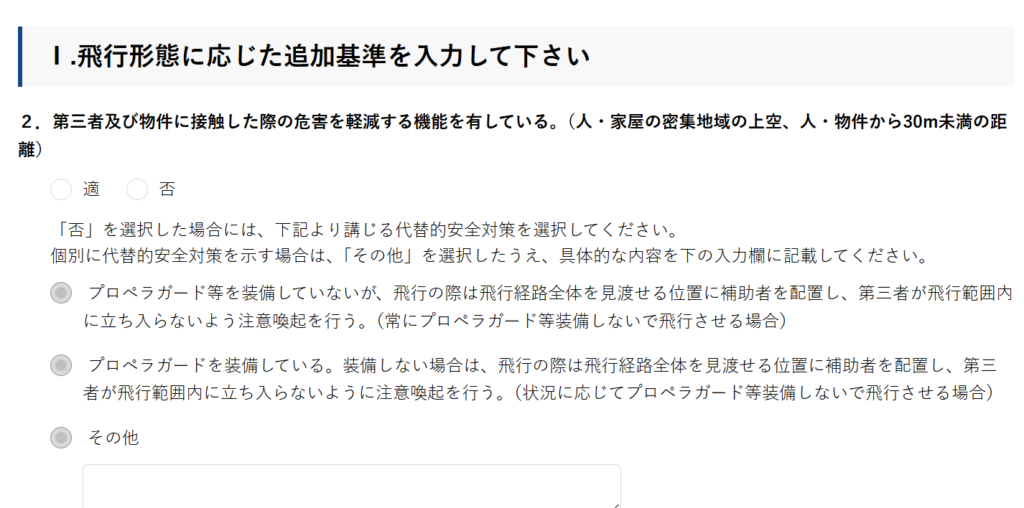

人又は家屋の密集している地域の上空、人又は物件からの距離30m未満における飛行の申請をする場合の危害を軽減する構造についての記述

追加基準への適合入力画面の一番最初の項目は、DID・人モノ30m未満での飛行の項目の追加基準への対応の入力画面です。ここは、飛行内容に合わせた情報を記載していきます。

DJI Mini 3あるいはMini 3 Proの場合、基本的に否を選択し、プロペラガードを装備する場合と装備しない場合の場合分けで申請するケースが多くなっています。

というのも、当該機体の場合、プロペラガードを付けると飛行が安定しないため、現場ごとで使い分ける必要が多いからです。

また、DJI Mini 3、Mini 3 Proは資料の一部が省略できるドローンとして国交省のHPに記載されていますが、飛行形態区分Cにおいて「注意書きの5」がついていますので、その注意書きに対する対応する必要があります。

※国交省HP掲載機の運用は廃止となりました。

対応するファームウェアを機体にインストールし、かつ、メーカー指定のプロペラガードを装備した場合に限る。ただし、プロペラガード装備時の大容量バッテリーの使用は禁止である。

参考欄:https://www.mlit.go.jp/common/001582421.pdf

※定期的に更新されているため、実際の閲覧時と内容が異なる可能性があります。

※2025年12月で国交省HP掲載機の運用は廃止となりました。

申請書には記載する必要はありませんが、各自資料の具備が求められていますので、ご自身で保管する資料にて画像・資料を備えるようにしてください。

なお、プロペラガードを付ける予定がないのであれば、「プロペラガード等は装備しないが、、、」を選択すれば特に資料の保管は不要です。

注意点としては、プロペラガードを装備する前提で申請をすると、当該許可承認項目での飛行においてはプロペラガードを外した飛行ができなくなるので、プロペラガードを装備する場合と装備しない場合の両方の記載をしておかないと、実務上困ったことになるかと思います。そのため、場合分けの選択肢をおすすめします。現場の状況によって付けたり外したりもあり得るかと思いますので、どうなるかわからない場合に備えて多くの場合、このようにすることが多いかと思います。

どの選択肢を選ぶかは、実態に合わせて適宜変更してください。

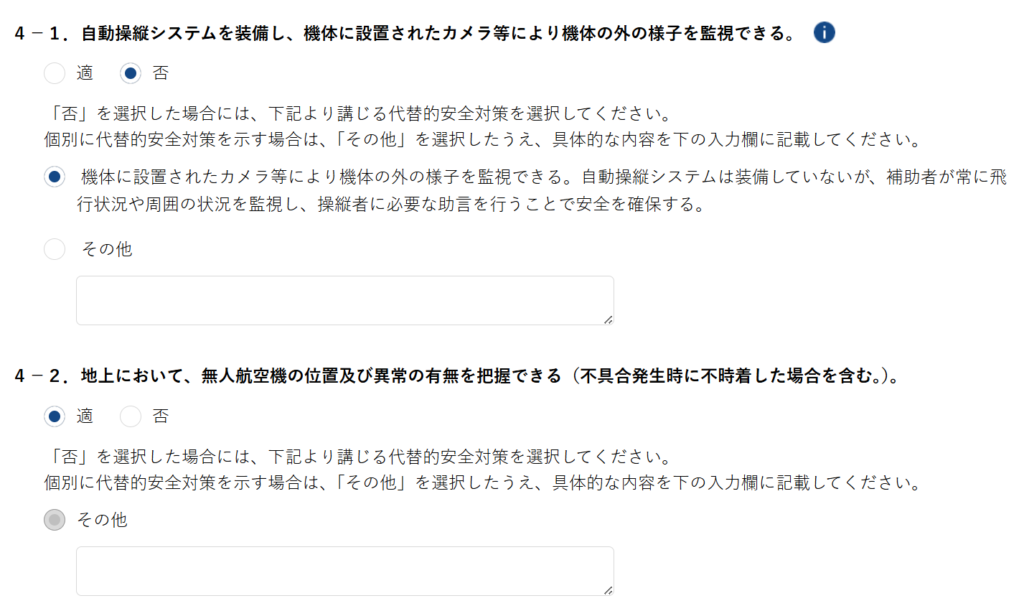

目視外飛行を行うための追加基準

この機体の購入者のほとんどの方はDJI Flyアプリを利用して飛行させるかと思いますが、当局の基準を満たした自動操縦システムは装備されていないので、選択肢は基本的に否を選び、「機体に設置されたカメラ等により機体の外の様子を監視できる。自動操縦システムは装備していないが、補助者が常に飛行状況や周囲の状況を監視し、 操縦者に必要な助言を行うことで安全を確保する」欄にチェックをすることで想定される飛行内容への対応が可能だと思われます(以下DIPS画面画像)。なお、ここを適にすると、自動操縦以外で飛ばせなくなるのでご注意ください。その他、資料の添付は省略が可能となりましたので、申請書に添付する必要はありません。ただし、各自資料を作成して保管する必要はあります。

また、機体の位置・異常が分かることに関しては、適で問題ありません。これも申請書への資料の添付は省略可能となりましたが、ご自身で資料を備えるようにしてください。

改造による自動操縦システムを追加装備している場合は、その旨を記載するとともに、許可申請における改造にあたるため、そのシステムの説明書等を添付し、画像も添付し、該当箇所をハイライトするなど、少し手間をかけていただく必要があります。国土交通省航空局が求める自動操縦システムの要件がクリアできていることがわかればいいので、説明書は該当する箇所の抜粋による添付で問題ありませんが、飛行性能に与える影響や要件を満たしているかがチェックされます。

飛行や装備状況の実態に合わせ、適切な申請を行いましょう。

その他の入力項目については、包括申請のやり方ページをご覧ください。

あまりにもドローンの審査要領の改正やDIPSの改修が多いため、各機体ごとのページの編集が困難になってきたことから簡易的な記載になっていることご了承ください。

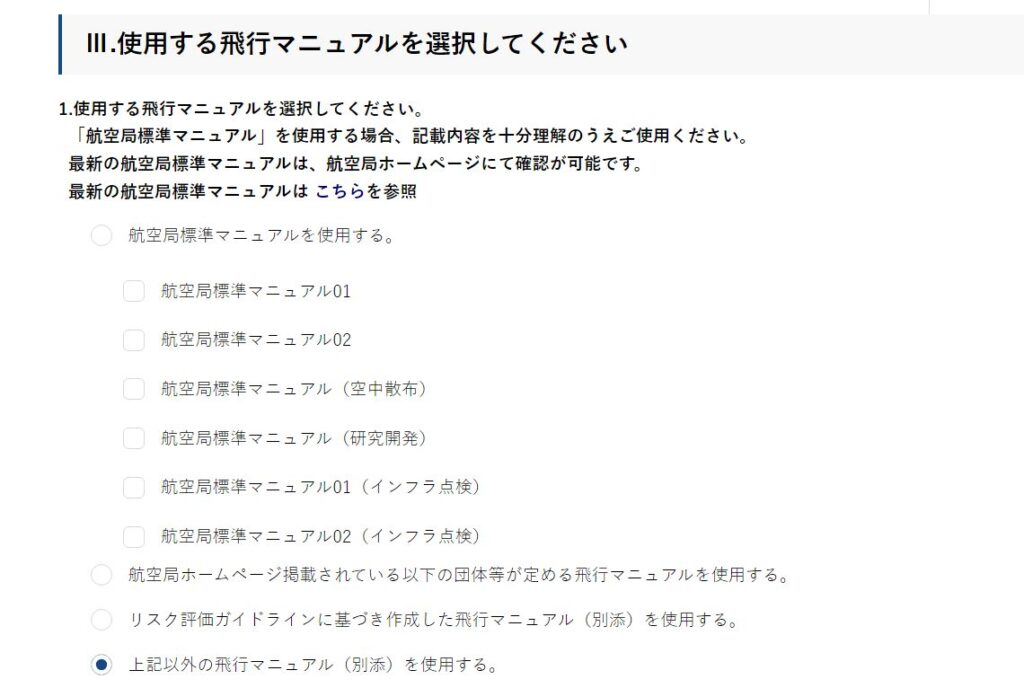

独自飛行マニュアルが必要?

最新の航空局標準マニュアルはかなり内容が緩和されておりますので、特殊な飛行を行わない場合は標準マニュアルで問題ないものと想定されます。

独自飛行マニュアルの作成も行っておりますので、DIDで補助者無し目視外飛行など特殊な飛行が必要な場合はご相談ください。

アロー行政書士事務所では、独自飛行マニュアルは無料で提供しております。この機会にぜひご活用ください。

資料の保管に注意

申請書に資料添付は不用となりましたが、機体の画像や運用限界値、スペック表、マニュアル、上記に記載した追加基準への適合、その他必要な資料はご自身で作成し、しっかりと保管する必要があります。

2025年3月の審査要領改正・DIPSリニューアル後、申請自体は確かに楽になったように見えるのですが、実質的にやることはこれまでとほとんど変わっていないのでご注意ください。

また、2025年12月の改正により、資料の省略ができなくなりましたので、申請書に添付は不要ですが、具備の必要があることにご注意ください。

DJI Mini 3包括申請の許可を取ること自体は難しくないが、違反しないよう注意

包括申請の許可を取得すること自体はそれほど難しいことではないかと思います。

ただ、許可された飛行条件を理解せずに飛ばしている方は多くなっています。違反して書類送検等される事例は増えています。特に先ほど記載した飛行マニュアルを理解せずに飛ばしているケースは非常に多くなっています。

当事務所にご依頼いただいたケースでは、よくある違反例・注意点の資料のお渡しや飛行計画の通報のやり方動画等も提供しております。

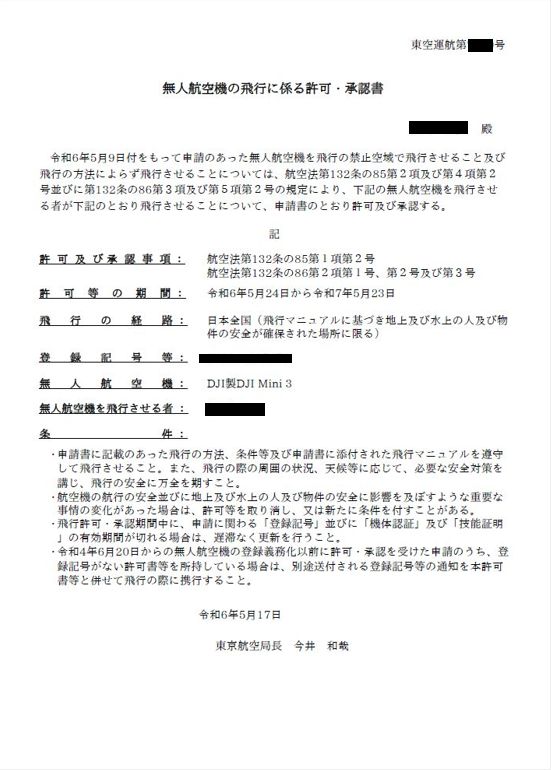

飛行マニュアルをしっかり見るとともに、どういった形態であれば飛ばしていいものなのか、確認の上作業をするようにしてください。上記画像は許可承認書ですが、飛行マニュアルを遵守して飛ばすことが記載されています。

ドローンに関する規制がどんどん厳しくなってきているのは、結局のところ違反したり、危険な飛行をしたりする人が多いからです。

これ以上厳しくなっても良いことはありませんので、ルールを守って飛ばしましょう。

また、申請書への添付資料は不要なものが多くなりましたが、あくまで添付が不用なだけであり、作成自体は求められています。

しっかりと理解したうえで申請するようにしてください。

個別申請が必要なのに包括申請で飛ばしている人が多いため注意が必要

DJI Mini3の申請相談時に、個別申請が必要なのに包括申請で飛行させようとしているケースが一定数見受けられます。

包括申請はしておいた方がいいのは間違いありませんが、包括申請でできること、できないことは理解しておきましょう。

こうした点も踏まえた相談・申請代行を行っています。

DJI Mini 3のドローン飛行許可申請はアロー行政書士事務所へ

ドローンの飛行許可申請にあたってお困りであれば、当事務所にご相談ください。代行申請を行っております。包括申請はもちろん、個別申請が必要となる場合やそもそもどんな許可が必要かわからない方もご依頼いただければと思います。

DJI Mini 3 PROの申請のやり方も以下よりご確認いただけますが、基本的に本ページをみていただければ大丈夫です。内容は同じです。

新規9,900円(税別)